It's a name I gave myself

2015-2018

Single channel video projection and mixed media

Busan Biennale 2018

Divided We Stand

8 September 2018 – 11 November 2018

It's a name I gave myself

2015-2018

Single channel video projection

Still images

Video courtesy KBS

Minouk Lim persistently looks at subjects that are psychologically and physically excluded by power – such as nations, politics, and ideology – in the modern and contemporary history of Korea. She traces how traumas, rooted in oppression, are reconstructed and deconstructed by the media. The language of the media that Lim encountered is subverted once again in her multimedia installations that use different genres and media; including video, installation, archive and performance. Her work removes or intervenes in the dramatic devices that the media has attached, and then the audience can finally see the reality of the wounds and ask how emotions build up a sense of community. All of these aspects were demonstrated in her work The Possibility of the Half (2012) displayed as part of the Korea Artist Prize exhibition in 2012 at the National Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul. For this work, Lim created a form of a newsroom and collected and edited video footage filmed by public service broadcasters in both North and South Korea. A screen juxtaposes two different videos, each of which shows individuals crying after the death of Park Chung-hee and Kim Jong-il, two former leaders of the Koreas. Since this piece, her work seems to have ventured further into understanding the system of broadcasting and physical elements that form the system which gain '(im)possible' life and grow into pseudo organic entities.

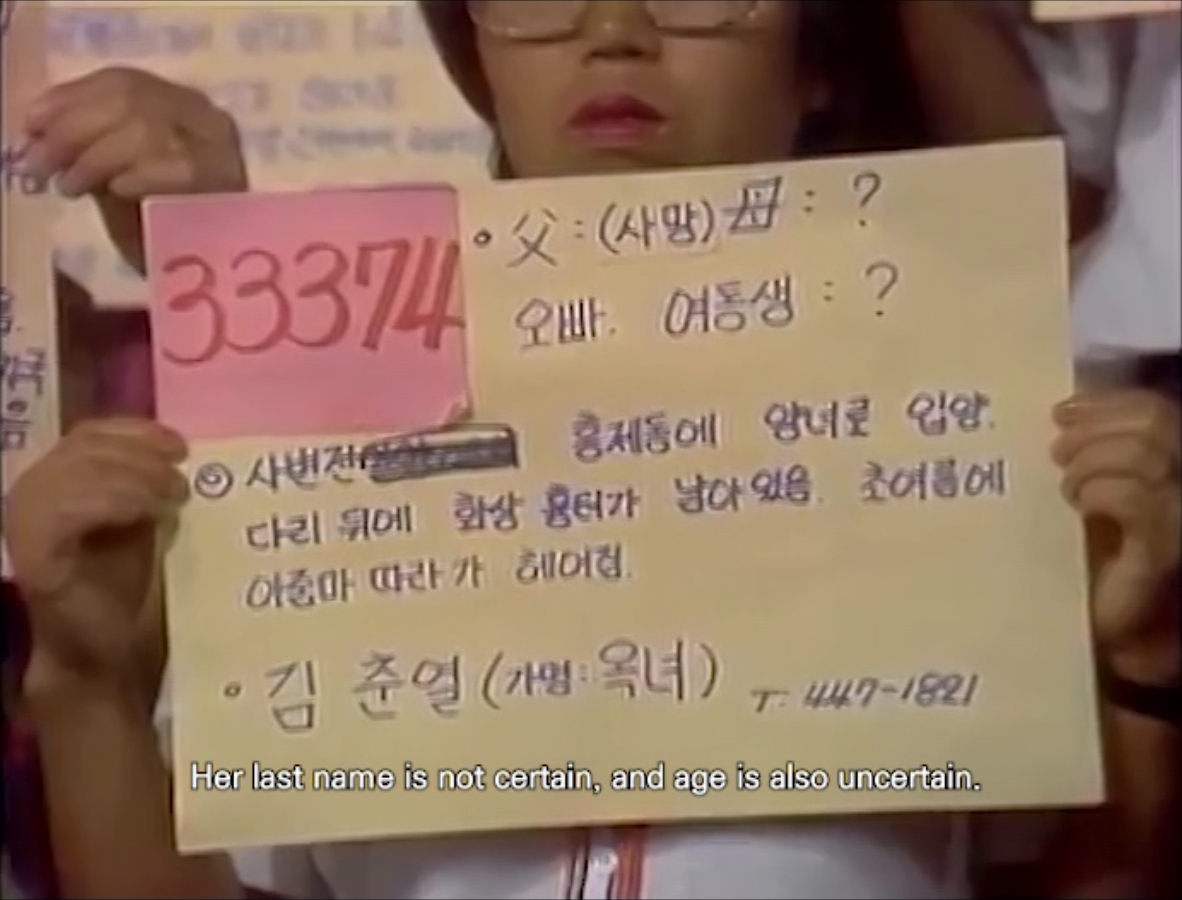

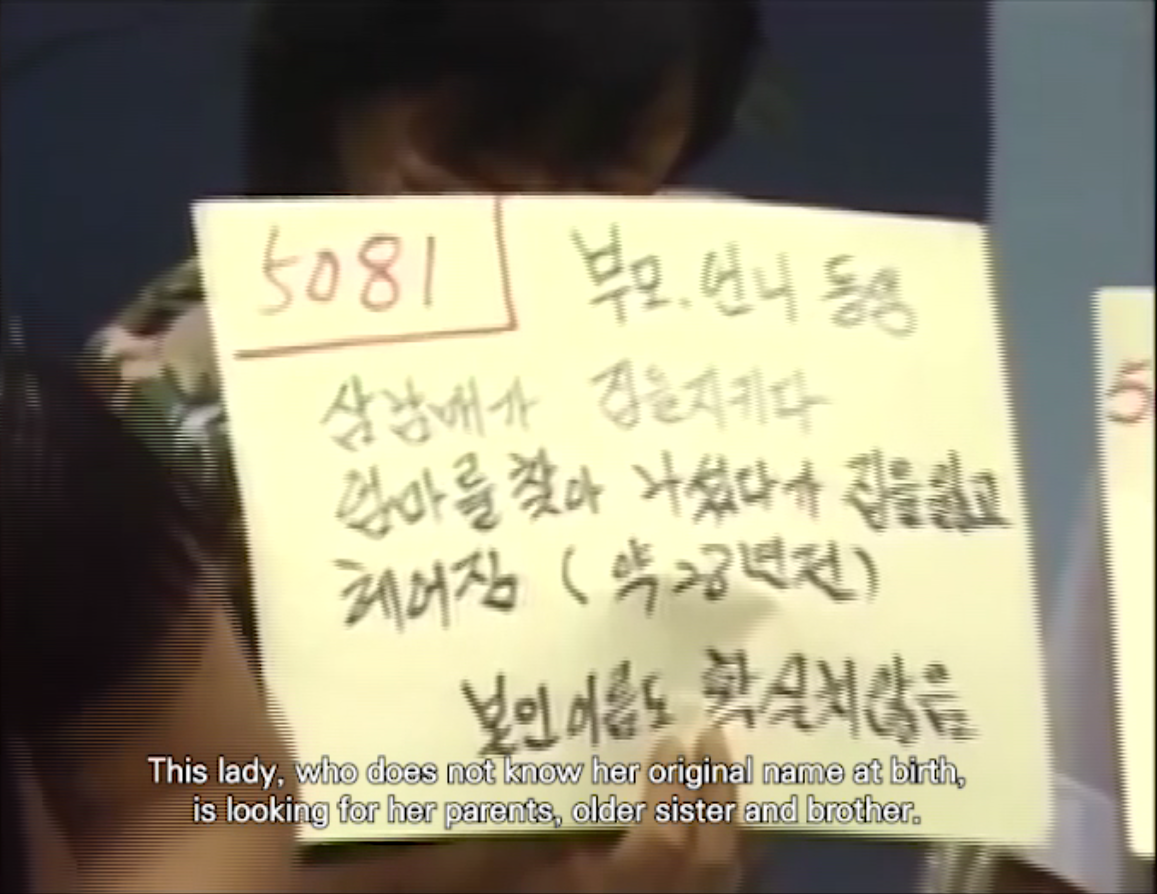

This tendency really hit its stride with her solo exhibition The Promise of If (2015) at PLATEAU Samsung Museum of Art, and her new large scale sculpture and site-specific video installation at this year’s Busan Biennale share the same concerns. KBS’s ‘Finding Dispersed Families’ that was broadcasted live for 453 hours in 1983 left a strong impression on the artist. The program made her question the functions, roles, possibilities, and superficiality of the media. In her work, Minouk Lim interpreted this situation as the public service broadcaster, which had served on the front line of the government’s propaganda war, being occupied by many people whose families were separated by the Cold War and had to live in silence. Therefore, in the exhibition hall, a paralyzed broadcasting station is created and the set is filled by ironic objects. Lim took a reference from the real story of KBS, which had to replace people with mannequins to replay the situation when they submitted this archive to UNESCO’s Memory of the World Programme in 2015, and she uses many objects which the families on the TV show used. The artist’s new video installation It’s a Name I Gave Myself (2018) is presented in a space decorated like a control room. The video features the participants – who did not remember their ages, names or families because they were too young during the war – answering the questions of TV show presenters. They are holding up signs on which they have written a question mark or ‘unknown’ because they could not find any other words to explain their vague and tangled childhood memories. Lim sheds light on some cases of the TV show regarded as (im)possible reunions, which are irrelevant from the development of or the solution to the inter-Korean relationship. In the control room, 17 audience signs remade by the artist are exhibited in the monitors which seem to be blackout.

임민욱의 시선은 한국의 근현대사 속에서 국가, 정치, 이데올로기 등 거시 권력이 정신적, 물리적으로 배제하는 영역을 향해 있다. 그는 이 억압에서 비롯한 개인적, 사회적 증상이 미디어를 통해 어떻게 재구성되고 분열되는지 추적한다. 이렇게 임민욱이 대면한 미디어의 언어는 영상, 조각, 아카이브, 퍼포먼스 등 다양한 매체를 활용한 상황적 설치 작품 속에서 다시 한 번 탈주한다. 그의 작업은 미디어가 덧대어 놓은 극적(dramatic) 장치들을 걷어내거나 그 속으로 개입하고, 관객은 비로소 그 상처의 실체를 마주하면서 어떻게 감정이 공동체를 구축하는지 묻는다. 이는 2012년 국립현대미술관 서울관 〈올해의 작가상(Korea Artist Prize)〉 전시에서 선보인 〈절반의 가능성(The Possibility of the Half)〉에 집적되었다. 작가는 TV 뉴스룸 세트장을 조성하고 공영 방송의 영상 조각들을 그러모아 재편집했다. 특히 박정희와 김정일, 남북한 두 지도자의 죽음 앞에 통곡하는 국민들의 모습이 2채널 화면에 담겼다. 이후 임민욱의 작업은 ‘방송’의 작동 방식과 이를 구성하는 물리적 요소들이 ‘(불)가능한’ 생명을 얻고 ‘절반의’ 유기적 존재로 체화되어 자라나는 듯한 양상을 보인다.

이 특징은 지난 2015년 삼성미술관 플라토에서의 개인전 〈만일(萬一)의 약속(The Promise of If)〉에서 갈무리되고 본격화되었는데, 이번 비엔날레에는 연장선상에서 신작을 포함한 대규모 조각 및 장소 특정적 영상 설치 작품을 선보인다. 1983년 장장 453시간 동안 생방송으로 진행된 KBS 프로그램 〈이산가족을 찾습니다〉는 작가의 기억 속에 미디어의 기능, 역할, 가능성, 피상성 등에 근본적인 질문을 제기하며 잊을 수 없는 ‘사건’으로 새겨져 있었다. 임민욱은 이 사건을 국가적 프로파간다를 전파하는 첨병 같던 국영 방송국이, 냉전의 칼날 아래 숨죽이며 살아오던 수많은 이산가족에 의해 오히려 ‘점령’ 당했던 상황으로 반전시킨다. 따라서 전시장에는 ‘기능이 마비된’ 방송국을 구현되고 그 무대는 ‘절반의’ 생명, ‘절반의’ 이름만 가진 역설의 존재들로 채워진다. 작가는 2015년 KBS가 이산가족 상봉 생방송 상영분을 유네스코 세계기록유산에 등재하기 위하여, 1983년 당시 실제 방송 참여 인물이나 상황들을 마네킹으로 대체하고 재현했던 사례를 참조했고, 이산가족들이 사용했던 여러 오브제 소환한다. 또한 방송국 상황실처럼 조성된 공간에는 새로운 영상 작품 〈“내가 지은 이름이에요”(“It’s a name I gave myself”)〉(2018)이 설치된다. 이 영상 속에는 한국 전쟁으로 헤어질 당시 너무 어렸던 탓에 가족은 물론 자신의 나이, 이름, 성씨조차 기억하지 못하는 참가자들이 생방송 진행자의 질문에 답하면서 카메라를 응시하고 있다. 이들은 어렴풋한 기억의 타래를 물음표나 ‘신원미상’ 으로 힘겹게 풀어 써낸 사연판을 들고 있다. 작가는 1983년 이산가족 찾기 프로그램 속에서, 남북한의 정치적 관계 발전이나 해법과 무관하게 (불)가능한 상봉으로 여겨지는 사례를 재조명한다. 이 유사 상황실 안에는 블랙아웃된 화면 같은 모니터 틀 안에 작가가 번안한 17개의 사연판 오브제도 설치된다.